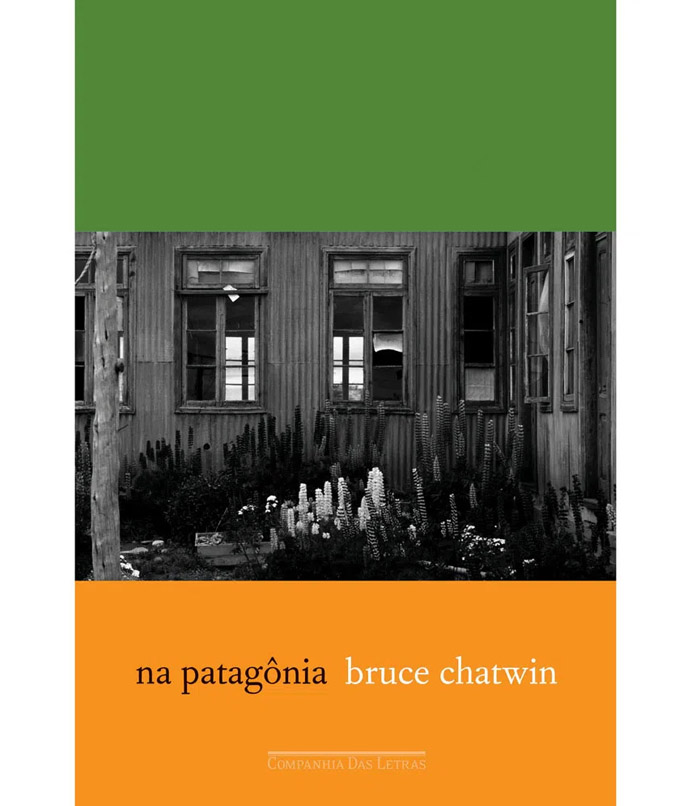

Inquieto, ele viajou o planeta inteiro. Botou literalmente a Patagônia no mapa com seu livro de estreia.

Uma dúzia de definições é incapaz de circunscrever a personalidade fragmentada e múltipla do inglês Bruce Chatwin (1940-1989). Uma coisa é certa: ele personificou como ninguém a inquietude.

Essa característica o marcou desde a infância. Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o pai foi servir na marinha, a bordo de um caça-minas. Margharita, a mãe, preocupada com as bombas nazistas, passou a se deslocar para lá e para cá. Hospedava-se em casa de parentes. Ficava enquanto se sentia segura. Ou até incomodar. “Casa, se é que tive uma, se resumia a uma mala preta, pesada, na qual sobrava um cantinho para minhas roupas e minha máscara de gás com cara de Mickey Mouse”, definiria o moleque mais tarde.

E aqui entra em cena um brontossauro. Na verdade, um pedaço do couro de uma preguiça-gigante pré-histórica. Um milodonte. A peça ocupava lugar de destaque na cristaleira dos avós. Havia sido trazida da Patagônia pelo primo Charles. Marinheiro sem rumo, ele descobrira os restos do bicho numa geleira chilena. Mais tarde, vendeu-os ao museu Britânico. Na mitologia familiar, e principalmente para o jovem Bruce, siderado pela relíquia, era um brontossauro. E ponto. A peça inspiraria seu primeiro livro.

Aluno nada excepcional, Bruce só se sobressaiu nas peças de teatro e nas aulas de latim, grego e história antiga. Tentou Oxford, mas uma reforma de ensino aumentara a concorrência. Com 18 anos, pensou em entrar para o serviço colonial britânico no Quênia. O pai achou loucura. Arrumou para o filho uma carta de apresentação para a Sotheby’s, em Londres.

Na casa de leilões, ele desenvolveria um dom precioso: “o olho” para saber se uma peça era verdadeira ou falsificada. Chegou a chefiar os departamentos de arte antiga e impressionista. Aprendeu a escrever de maneira concisa e informativa para os catálogos. Se aprimorou na pesquisa. Fez amizade com colecionadores, comerciantes e artistas. Sua beleza seduzia. Peter Wilson, o diretor-chefe, usava o charme do funcionário de olhos azuis em favor da casa. Bruce era encarregado de convencer os colecionadores ricos – geralmente velhos – a vender seus acervos. Viajou bastante em função do trabalho: só no Afeganistão, esteve duas vezes.

Apesar dos casos com homens e mulheres, surpreendeu os colegas ao se casar em 1965, depois de rodar pelo Sudão e pela Etiópia por seis meses. Escolheu Elizabeth Chanler, americana que trabalhava na Sotheby’s como secretária. Parente do bilionário John Jacob Astor, morto na viagem inaugural do Titanic em 1912, ela era independente e tinha paixão por viajar. Sabia das andanças sexuais do marido, mas não se importava.

Foi nessa primeira aventura na África Oriental que Bruce encontraria uma tribo nômade. O modo de vida o fascinaria para sempre. “Meu guia carrega uma espada, uma bolsa e um pote com gordura perfumada de cabra para alisar o cabelo”, escreveu. “Ele me faz sentir completamente inadequado com a quantidade de coisas que carrego.”

Antes dos 26 anos promoveram-no a diretor. Sempre almejara o posto. Mas, para seu desgosto, como diretor-júnior não tinha direito a voto no conselho. De qualquer modo, já estava cansado do mundinho artsy. Pediu demissão. Conheceu o Hermitage, em Leningrado, na União Soviética. Decidiu: seria arqueólogo. Mas conseguiria parar quatro anos na universidade de Edimburgo, Escócia?

Foto: Reprodução

Não. Dois bastaram. Resolveu: já passara da hora de virar escritor. Começou a viajar extensivamente. Queria juntar o máximo de informação e vivência sobre os nômades. Trabalhou como curador-assistente de uma mostra sobre a vida nas estepes asiáticas em Nova York. Voltou ao Oriente Médio com o amigo Peter Levi. Levi publicou o livro The Light Garden of the Angel King: Journeys in Afghanistan. Bruce, dois artigos na Vogue e um na History Today.

Já fazia quatro anos que enchia cadernetas sobre o vaivém dos povos na África e no Oriente. O bicho-carpinteiro não o deixava. Andava e tomava notas. Em 1972, entregou o manuscrito de The Nomadic Alternative. Tentava responder à pergunta: por que os humanos se movem em vez de se fixarem? Tom Maschler, da prestigiosa editora Jonathan Cape, deu o tiro de misericórdia: “O livro é um saco”. Pronto.

Óbvio que “desistir” era um verbo inexistente no seu dicionário. Teve um caso com o diretor americano James Ivory (Vestígios do Dia, Uma Janela para o Amor, Me Chame pelo Seu Nome). Sugeriu diversos temas de filmes. Ivory não deu a mínima. Bruce então pegou uma câmera e foi ao Níger documentar os nômades. A fita se perdeu enquanto ele tentava distribuí-la na Europa. Durante suas jornadas, ele também tirava fotos. Tentou vender algumas da Mauritânia à The Sunday Times Magazine. Não quiseram. Mas lhe deram um emprego.

Sua função era pautar artigos sobre arte e arquitetura na mais lida revista dominical britânica. Mas o editor Francis Wyndham o encorajou a escrever. E assim ele foi afiando o estilo. Descreveu os trabalhadores migrantes da Argélia, a muralha da China. Entrevistou o escritor e político francês André Malraux. A estilista Madeleine Vionnet. Indira Ghandi, primeira-ministra da Índia. María Reiche, arqueóloga alemã-peruana que estudou as misteriosas linhas de Nazca.

E aqui o brontossauro volta à cena. Era novembro de 1974. Diz a lenda – ou seja, o próprio Bruce – que ele mandou um telegrama ao chefe, Francis Wyndham, com quatro palavras: “Have gone to Patagonia”. Cascata. Na verdade, foi uma carta. Explicou que se deslocava até a Argentina por conta própria, para a realização de um projeto pessoal acalentado havia décadas.

Bruce se demorou por seis meses na Patagônia. Foi até o extremo sul, a Ushuaia (Argentina) e a Punta Arenas (Chile). No caminho, garimpou depoimentos, paisagens, o modo de viver do povo, dos bichos e das plantas. Saiu atrás de personagens como Butch Cassidy e Sundance Kid. Os dois bandoleiros americanos, especialistas em assalto a trem e bancos, acabaram em Buenos Aires em 1901, depois de uma perseguição infernal por parte da polícia americana. Trouxeram consigo US$ 12 mil, que depositaram no banco de Londres na capital argentina. Compraram uma fazenda em Río Pico, na Patagônia. Quando o dinheiro acabou, voltaram aos assaltos. Morreram provavelmente na Bolívia, em 1908.

de What Am I Doing Here.

Na Patagônia foi publicado em 1977. Como diria Darwin, causou espécie. As 97 vinhetas, algumas de um único parágrafo, deixaram público e crítica de boca aberta. Cada uma terminava de maneira abrupta, surreal. Mesmo assim, davam notícia detalhada, profunda, de gaúchos, exilados russos, fazendeiros galeses, índios. Descreviam milimetricamente as paisagens, a fauna, a flora – moluscos de cor púrpura, caranguejos escarlates destroçados. Falavam da angústia humana e do sentimento de inquietude. De um território imenso, pouco povoado, com mais ovelhas do que gente. De ferrovias abandonadas, jardins bem cuidados, sonhos desfeitos, greves anarquistas e assaltos a banco. De um céu estrelado como se vê apenas nos desertos. Da estepe infinita e da cordilheira majestosa, ambas aterradoras em dia de tempestade.

Ninguém havia feito isso antes. Ao menos no terreno da “literatura de viagem” – se é que isso existe. Bruce Chatwin fez Literatura. Com “L” maiúsculo. Para o romancista americano John Updike, ele foi o criador de “uma prosa afiada, lapidar, capaz de comprimir mundos em páginas”. O livro recebeu elogios de Salman Rushdie, Martin Amis, Paul Theroux – o grande narrador da mobilidade ferroviária.

O sucesso, no entanto, fez com que personagens colocassem em xeque a veracidade de vários episódios. Os argentinos se alvoroçaram. Enquanto o livro botava literalmente a Patagônia no mapa, ao atrair milhares de visitantes rumo ao sul da América, surgia uma indústria anti-Chatwin por parte da intelectualidade argentina. O autor não se importou. Inventara boa parte mesmo, disse. O biógrafo Nicholas Shakespeare quase matou a questão. Disse que o grande impacto da obra chatwiniana residia na dificuldade de categorizar seu trabalho – “o que libertou outros autores das fronteiras convencionais”. Afirmei “quase” porque nada que se escreveu ou se escreverá sobre Bruce pode ser levado totalmente a sério. Nem mesmo este texto.

Bruce produziu mais cinco livros. O Vice-Rei de Uidá, Colina Negra, O Rastro dos Cantos, Utz e What am I Doing Here (sem tradução para o português). O primeiro o levou ao reino do Daomé – depois República Popular do Benim – atrás de um ex-escravo brasileiro tornado comerciante de escravos. Também o trouxe ao Brasil. O segundo fala de dois gêmeos do País de Gales, vítimas de um pai tirânico e de uma mãe catatônica, que jamais saíram de sua fazenda. Recebem as notícias do mundo exterior de um jeito surreal até… que os velhos morrem. O terceiro aborda a cultura aborígine australiana. Sem escrita, ela se propaga por meio das songlines – canções individuais. Utz analisa a prisão interna de todo colecionador. E o último é uma coletânea de artigos. Alguns bem-humorados, outros cínicos, outros comoventes. Todos irônicos.

Bruce foi diagnosticado com aids enquanto escrevia O Rastro dos Cantos, entre 1983 e 1986. Passou a ficar gripado. Lesões semelhantes às do sarcoma de Kaposi surgiram. Certo dia, na Suíça, desmaiou. Um vírus raro, pouquíssimo conhecido à época, de origem sul-asiática, teria causado a doença. Mitômano, mentiroso compulsivo, jamais assumiu em público a doença. Mas continuava a divertir os amigos. Dizia que havia se tornado soropositivo depois de um estupro coletivo no Daomé. Ou após namorar Sam Wagstaff, mecenas e amante do fotógrafo americano Robert Mapplethorpe. Afirmava ter pego o fungo ao abrir um ovo de mil anos. Ou durante a exploração de uma caverna infestada de morcegos na Indonésia. Assim é se lhe parece…

Em 18 de janeiro de 1989, com 48 anos, Charles Bruce Chatwin morreu em Nice, na Riviera Francesa. Estava de mãos dadas com Elizabeth – de quem se separara. Suas cinzas foram espalhadas na região de Ágios Nikolaus, na ilha grega de Creta.

“Descanse em paz”? Não é bem o caso. O tradutor da inquietude humana, o estudioso dos nômades continua. Vagando. Sem parar.

Clique aqui para ler a matéria na íntegra na edição 02 da Revista UNQUIET.