Alguns anos atrás, depois de uma hora e meia vagando no escuro dos labirintos de Veneza, na tentativa de voltar para o apartamento alugado ‒ os celulares sem bateria coroavam um longo dia de Biennale ‒, pensei na sorte de não estar sozinha. Não era exatamente medo, só o alívio de ter companhia para aquele perrengue e rir junto, lembrando do filme Inverno de Sangue em Veneza (1973), esse sim apavorante. Naquela noite, me dei conta de que nunca viajara completamente sozinha, salvo em situações de trabalho. E pensei nas mulheres incríveis que fizeram isso em outras épocas: Isabelle Eberhardt, Elizabeth Bishop, Gertrude Bell e Nellie Bly. Não canso de admirá-las.

Aos 14 anos, me aventurei pelo interior de Minas Gerais acompanhada apenas de duas amigas de 16 anos. Dissemos em casa que uma das mães estaria nos acompanhando. Tudo correu bem, apesar de termos sido atraídas por um suposto encantador de borboletas de São Tomé das Letras, que nos levou a uma cachoeira e se revelou, para a nossa sorte, apenas um lunático inofensivo. Isso numa época em que nem celular havia. Sem GPS, sem rede social, sem Google, ligávamos para nossas mães de orelhões a cada dois dias.

Aos 16, fui para o sul da Bahia com uma turma e, em pouco tempo, liguei para avisar que voltaria em um mês, e não na semana seguinte, como combinado. Eu quase não tinha noção do tipo de perigo que corria. Hoje, aos 42 anos e com duas filhas, me arrepio só de imaginar que uma hora vai chegar uma proposta semelhante, ainda que agora haja todo um aparato tecnológico.

Não deixamos de viajar por causa disso ‒ ou de andar de madrugada pelas ruas de São Paulo ‒, mas a experiência das mulheres sozinhas em viagem tem passagens corriqueiras assim: recusar de maneira enfática uma proposta de casamento em troca de uma dúzia de camelos, em Jerusalém (eu mesma viajei uma vez com uma aliança falsa para evitar esse tipo de proposta, em Istambul), e se esconder por algumas horas, só de biquíni, no meio de uma trilha (em Ilha Grande, Rio de Janeiro). Não era à toa que Isabelle Eberhardt usava roupas masculinas. Uma mulher sozinha nunca passa despercebida.

Muitos livros tratam da experiência de ser mulher e se deslocar pelo mundo. Comer, Rezar, Amar, da Elizabeth Gilbert, e Livre, da Cheryl Strayed, que viraram filmes, estão entre os mais conhecidos. Eu escolhi aqui alguns dos meus favoritos, menos populares. São diários de viajantes do século XIX, uma reportagem, uma ficção inspirada em acontecimentos autobiográficos e um livro de ensaios recém-lançado, que combina crítica literária e vivências pessoais. Algumas autoras decidiram conhecer o mundo, e outras foram obrigadas a se deslocar por razões familiares ou geopolíticas. Outras ainda se aventuraram em territórios muito próximos de casa, e que lhes eram proibidos.

O mundo, afinal, foi feito sob medida para os homens. Hoje em dia, pode ser menos óbvio, com menos restrições legais ou práticas, especialmente em países não autoritários e para pessoas com boas condições materiais. Mas essencialmente ainda vivemos nesse mesmo mundo. Eu leio essas histórias e fico admirada com a coragem dessas mulheres, como se fossem minhas contemporâneas. Algumas são.

Flâneuse ‒ Mulheres que Caminham pela Cidade em Paris, Nova York, Tóquio, Veneza e Londres

Lauren Elkin

O flâneur é uma das figuras centrais do modernismo, nomeado por Walter Benjamin, e personagem da literatura do século XIX. É sempre um sujeito errante, observador e anônimo. Um viajante das grandes cidades. Ele foi incontavelmente estudado e imitado na vida real. No livro, Lauren Elkin se pergunta onde está a flâneuse e o que seria a versão feminina desse personagem. Para se apagar nas ruas é preciso ser homem, explica a pesquisadora Bianca Tavolari: “A ocupação do espaço público é atravessada pelas diferenças de gênero. Abrir lugar para a flâneuse não é fazer caber múltiplas experiências em um molde masculino, como uma variação”. O molde é outro. Elkin nos mostra que, apesar do ambiente hostil, a flâneuse estava (e está) lá. Ao relatar suas próprias experiências em cidades fervilhantes, ela convoca escritoras de outras épocas que também ocuparam esses espaços, entre elas Joan Didion, Jean Rhys, Virginia Woolf e Sophie Calle. Uma ode à exploração e ocupação das cidades pelas mulheres.

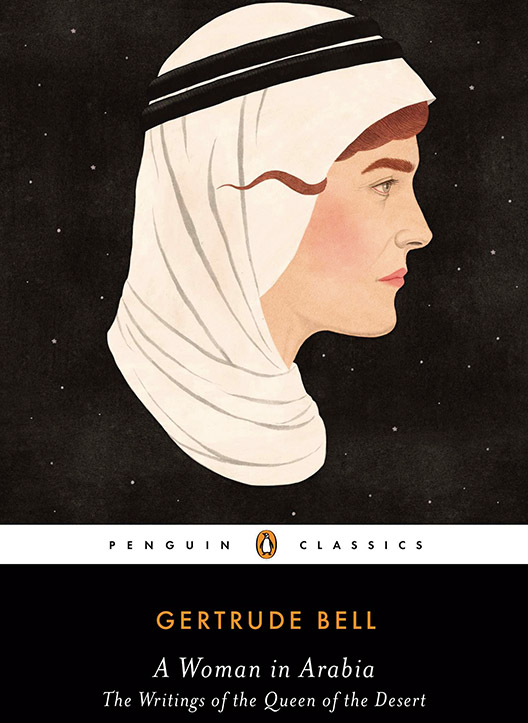

A Woman in Arabia: The Writings of the Queen of the Desert

Gertrude Bell

Ela é chamada de “Lawrence da Arábia feminino”, mas nasceu antes do famoso militar e arqueólogo britânico, e foi uma das mais incríveis exploradoras de que se tem notícia. Estudou em Oxford em plena Inglaterra vitoriana, mudou para o Oriente Médio e passou boa parte de sua vida explorando e mapeando a região. Foi também escritora, tradutora, arqueóloga, espiã e ainda fez carreira política em Bagdá, Iraque. Como bem define o subtítulo, são os escritos da Rainha do Deserto.

Dez dias num hospício

Nellie Bly

Escritora, inventora, empresária e jornalista, Elizabeth Cochran Seaman, mais conhecida como Nellie Bly, nasceu em 1864 nos Estados Unidos. Bly é considerada uma das pioneiras do jornalismo investigativo. Aqui ela conta a experiência de ter se internado, disfarçada e voluntariamente, em uma instituição psiquiátrica de Nova York para denunciar as condições precárias e os maus-tratos sofridos pelas mulheres que ali entravam. Também escreveu Volta ao Mundo em 72 Dias (1890), em que relata sua viagem sozinha e como quebrou o recorde fictício de Júlio Verne.

Fazenda africana

Karen Blixen

Neste livro, a escritora dinamarquesa Karen Blixen (que por muito tempo foi conhecida por seu pseudônimo, Isak Dinesen) conta sua vida em uma fazenda de café no Quênia. Ela se mudou para a África em 1914, quando tinha quase 30 anos. A obra, de 1937, foi transformada no filme Entre Dois Amores, em 1985, com Meryl Streep e Robert Redford.

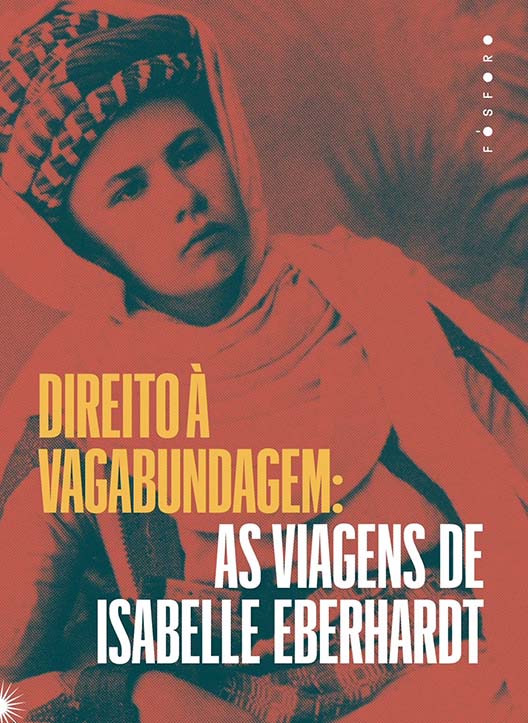

Direito à Vagabundagem: As Viagens de Isabelle Eberhardt

Isabelle Eberhardt

A jovem Isabelle Eberhardt, nascida em Genebra, Suíça, em 1877, de pais russos, mudou para a Argélia quando adulta e viajou sozinha pela África até sua morte, provocada por uma inundação, aos 27 anos. Vestia-se com roupas masculinas, converteu-se ao islã e, além de diários, escreveu um romance, que ficou inacabado. Essa coletânea de textos vem acompanhada de um ensaio da organizadora, Paula Carvalho, que faz um mergulho na mente de Eberhardt, uma mulher que desafiou os limites impostos por sua nacionalidade e seu gênero. Aqui a vagabundagem tem o sentido de experimentação da liberdade.

Matéria publicada na edição 08 da Revista UNQUIET.